末世

何以世界數次被末日預言動搖?這種意識難以形容的不安,所謂何來?當溫尼考特說「那些你所擔心的,早已發生。」描述了害怕崩潰的個案,在生命早期即經驗崩潰卻未能記得的處境。這些已然存在的情緒,是否意味著,我們的內在世界也曾經歷末日?當時間開始流動、意義逐步被建構、未能夢的已然成夢;而人重新灌注(re-carthexis)於外在,並走向真實,是會柳暗花明地步入桃花源,還是註定要先繞進山重水複的末世?

若我們身處末世,所做的是為了死還是活、在想的是眼前還是明日?潛意識的無死亡與無時間的特性,不安分地涉足末日的方式是,在它之後創造一個世界。在診療室裡,何以治療師要「談結束」、一段關係需要「談分手」、「談離職」,甚至新的關係需要「告別過去」?我們藉由談論這些困惑,猜想末世之後 — 是舊世界仍存的全能否認、是等待盤古的混沌、是廢墟的重生,還是荒原裡前無古人的新耕?

2025/12/30活動異動公告:三月份讀書會日期調整至3/14,敬請留意。

【高雄精神分析讀書會】為一應用性精神分析讀書團體,主要以精神分析觀點解析文學作品、電影、各類表達藝術,甚至社會現象。讀書會不強調深奧的理論研讀,而是本著精神分析作為一種思考態度,試圖探索與延伸作品本身可能蘊含的無意識真髓,除了臨床工作者,也歡迎對精神分析有興趣的非臨床工作者參加。

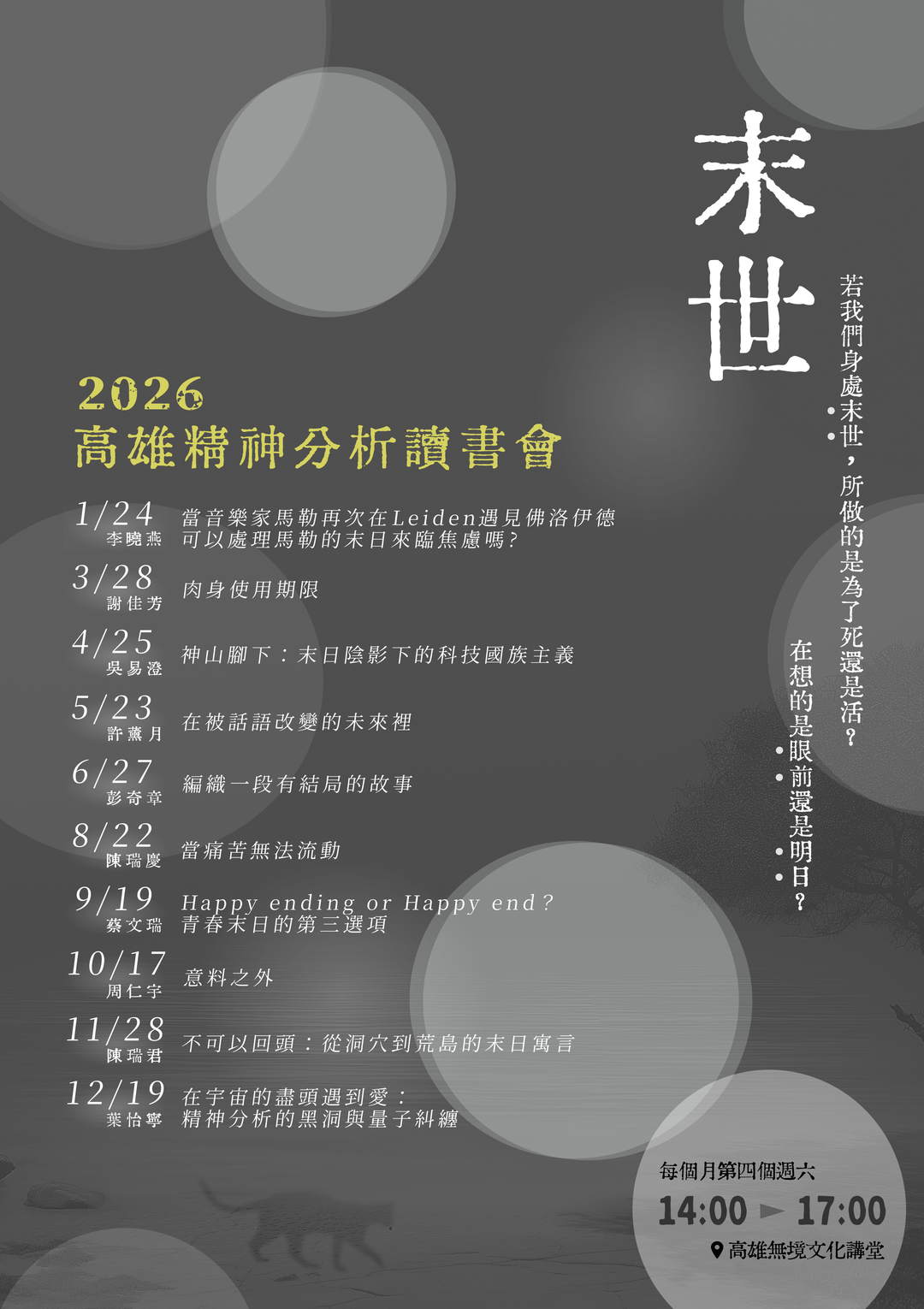

日期:每個月第四個週六(*與重要學術活動、連續假日或是補課補班日撞期,上課日期會隨之更動)

時間:14:00 ~ 17:00

地點:無境文化講堂

地址:高雄市苓雅區尚志街2號2樓(捷運橘線〔文化中心站〕2號出口直走到尚義街左轉,步行約5分鐘)

費用:

- 新生一般票:15,000元

- 新生早鳥票:14,500元 (2025/12/31前報名)

- 舊生票(限歷年高雄讀書會成員):14,000元

註1:二月與七月休假。

註2:本讀書會為封閉性團體,缺席或是中途退出不接受退費;若有其他特殊考量,由帶領人審查後決定。

註3:若因故無法實體上課或是講師人在國外,主辦單位會事先通知改用視訊,不提供缺席者上課錄音檔。

主持人簡介(依照課程日期順序)

- 李俊毅(高雄長庚醫院精神部/身心科主治醫師,臺灣精神分析學會會員,倫敦大學學院理論精神分析碩士,無境文化【生活】應用精神分析系列叢書策劃)

- 陳瑞慶(諮商心理師,臺灣精神分析學會會員)

- 詹婉鈺(諮商心理師,臺灣精神分析學會會員)

- 陳建佑(精神科專科醫師,臺灣精神分析學會會員)

- 蔡文瑞(臨床心理師,臺灣精神分析學會會員暨推薦治療師)

課程內容

🌕 場次一|1月24日

題目: 當音樂家馬勒再次在 Leiden 遇見佛洛伊德——可以處理馬勒的末日來臨焦慮嗎?

1910年8月,馬勒來到荷蘭萊頓與佛洛伊德相會,2位大師一起在萊頓街頭散步(walking analysis)了 4小時,處理了馬勒婚姻危機!即使後人精神分析師們評論這樣的散步分析治療成效極佳;只是遺憾的是隔年1911年5月馬勒就離開人世了!

當時佛洛伊德不曾談論到馬勒一生受苦於死亡焦慮,甚至有自殺的念頭,這講座讓我們嘗試把場景重回現場,2位大師復活,針對馬勒的生命結束總將來臨,只是何時?以什麼方式死亡?馬勒的死亡焦慮可以疏通嗎?

講師:李曉燕(諮商心理師,臺灣精神分析學會會員)

主持人: 李俊毅

音樂:

- 第二號交響曲 第四樂章〈原光〉、第五樂章〈末日異象〉(清唱劇部分)

- 第三號交響曲 第四樂章〈尼采午夜之歌〉

- 第四號交響曲 第四樂章〈天堂生活〉

- 第八號交響曲 第二部分:歌德《浮士德》第二部最終景

文本:

- 康士坦丁.弗洛羅斯(2022)。《馬勒交響曲》(張皓��閔譯)。城邦印書館(台北)。(原著出版年:1985)

- 愛德華.謝克森(2019)。《偉大作曲家群像:馬勒》(白裕承譯)。足智文化(台北)。(原著出版年:1983)

參考文獻:

- Wirth, H. (2003). Freud, Death, and Creativity. Psychoanalytic Review, 90:583–596.

- Garcia, E. E. (2000). Gustav Mahler's Choice: A Note on Adolescence, Genius, and Psychosomatics. Psychoanalytic Study of the Child, 55:87–110.

—————

二月休假

—————

🌕 場次二|3月14日

題目: 肉身使用期限

人類對末日預言的恐慌與歡迎,從未停止過,你想知道自己的肉身使用期限嗎?為何一個人的惡夢,會蔓延成眾人的惡夢,一個人的創傷,喚起集體的創傷?我想從精神分析的觀點,來討論未被真正經驗的創傷,對比楊双子的散文集,有人是這樣一字一句,將錐心之痛,刻成言語,好好收在心裡,讓讀者感受的是哀傷,湧出的是淚水,而非恐慌與崩潰。

講師: 謝佳芳(諮商心理師,紐約IPTAR成人/兒童精神分析訓練,國際精神分析學會分析師)

主持人:陳瑞慶

文本:楊双子(2020)。《我家住在張日興隔壁》。寶瓶文化。

參考文獻:

- Hurvich, M. (2003). The Place of Annihilation Anxieties in Psychoanalytic Theory. Journal of the American Psychoanalytic Association, 51:579–616.

- Bollas, C. (1987). The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known. London: Free Association Books.

🌕 場次三|4月25日

題目: 神山腳下:末日陰影下的科技國族主義

本次讀書會將重新審視弗里茨.朗的《大都會》和卓別林的《摩登時代》兩部經典電影,將其作為理解當前台灣「神山」產業與全球科技勞動現況的寓言。本次討論嘗試超越單純的階級剝削分析,深入探討美中新冷戰與晶片戰爭背景下,科技國族主義如何成為一種應對歷史創傷的集體心理機制,同時又透過無止境的勞動來成就希望。

《大都會》中對階級與機器的描繪,在今天看來,正是全球兩大強權在科技領域角力的縮影。無止境的科技軍備競賽,彷彿是在被稱為「國族尊嚴」的巨大機器下,「死亡驅力」與「重複強迫」在集體層面的具體呈現。這場由歷史創傷(特別是曾經被壓制或落後國家的不安全感)所驅動的競賽,讓人類陷入一場「薛西弗斯式」的困境。末日陰影下的科技國族主義揭示了捍衛民主自由的矽盾必須透過無止境的磨難來達成。高科技不再是烏托邦通往烏托邦的工具,神山的陰影下充滿了集體焦慮與歷史宿命所驅動的自我耗竭。

講師:吳易澄(新竹馬偕紀念醫院精神科主任暨主治醫師,馬偕醫學大學醫學系助理教授,臺灣精神分析學會會員)

主持人: 李俊毅

影片:

- 弗里茨・朗《大都會》(Metropolis)

- 卓別林《摩登時代》(Modern Times)

參考文本:

- 克里斯.米勒(Chris Miller)(2022)。《晶片戰爭:改變世界的關鍵科技》(Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology)。

- 邁克爾.布洛維(Michael Burawoy)(1982原版/2005中文版)。《製造甘願——壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷》。

- Fromm, E. (1965). The Application of Humanist Psychoanalysis to Marx’s Theory. In On Disobedience and Other Essays (pp. 29–30). New York: Seabury Press.

- Fromm, E. (1966). Marxism, Psychoanalysis and Reality (F. Nadge, Trans.). Tagebuch. Monatshefte für Kultur, Politik, Wirtschaft, 21(9), 5–6.

🌕 場次四|5月23日

題目: 在被話語改變的未來裡

丈夫駈因搶救掉下車軌的嬰兒而死亡,他在成為英雄同時,也成為妻子神奈埋怨的對象:「至少此前先去遞交離婚證書吧。」穿越時空的劇情設定,將她帶回到15年前與丈夫的初遇。她驚訝地發現隨口的一句話竟能改變未來的細節!於是她想:或許我能拯救駈?就算愛情已死,但讓他繼續活著還可以吧!

失去愛,與其說是一種偶然的不幸,不如說是愛本身所內含的命運。最初的愛並不是我們所給予的,而是我們作為對象所接受的——嬰兒被母親所愛的被動經驗。而最初的愛的對象,也終將被放棄。

當神奈刻意以語言來改變未來的影像與事件時,她的這些話語是否仍承載著對駈的愛?而如果在治療室裡,言說確實具有轉變未來的力量,那麼,被改變的會只是其中一方嗎?

講師:許薰月(諮商心理師,巴黎西堤大學精神分析與心理病理學博士)

主持人: 陳瑞慶

影片: 《跨越時空的初吻》(ファーストキス 1ST KISS,導演:塚原亞由子,2025)

參考文獻:

- André, J. (1996). L’amour pris aux mots [被語詞俘獲的愛]. Revue française de psychanalyse, 60(3), 663–674.

- Freud, S. (1915a/1958). Observations on transference love [移情—愛的觀察]. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 157–171). Hogarth Press. (亦可參考:M. Solms, RSE, 12, 157–171.)

- Freud, S. (1930a/1961). Civilization and its discontents [文明及其不滿]. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 21, pp. 57–146). Hogarth Press. (亦可參考:M. Solms, RSE, 21, 59–131.)

🌕 場次五|6月27日

題目: 編織一段有結局的故事

如同精神官能症的症狀演變,末世的樣貌也同樣在持續演變著。然而,一再推陳出新的衍生物,總伴隨著相應的終結想像,就像三島由紀夫最後一部�著作「豐饒之海四部曲」所呈現的,即使崇高如輪迴,亦有時。Loewald認為人們的記憶活動具有時間編織性(time-weaving),為了建構出個人意義而持續無意識地串接過去、現在與未來,同時也可能遭遇到碎裂與永恆的心理狀態。也許與時俱進的末世預言中,潛藏著一段段編織過的個人神話。若再借助Sandler曾經延伸討論Freud關於知覺同一性(identity of perception)的概念,也許我們還能窺見末世預言中那些看似虛無、實則為不得為意識所覺的願望。

講師:彭奇章(臺灣精神分析學會會員,精神分析師候選人,若有光心理治療所所長)

主持人: 詹婉鈺

影片: 《在那開滿花的山丘,我想見到妳》

文本: 三島由紀夫(2002)。《豐饒之海四部曲》(唐月梅等譯)。木馬文化。

參考文獻:

- Loewald, H. W. (1972). The Experience of Time. Psychoanalytic Study of the Child, 27:401–410.

- Sandler, J. (1976). Dreams, Unconscious Fantasies and “Identity of Perception.” International Review of Psychoanalysis, 3:33–42.

—————

七月休假

—————

🌕 場次六|8月22日

題目: 當痛苦無法流動

「末日」並非只是世界終結的預言、天崩地裂的瞬間,它或許更是我們心中那種——無法改變的痛苦、無法扭轉的群體意志,以及停滯不前、無法再流動的狀態。

在挪威電影《超完美地獄》中,死後的世界沒有痛苦也沒有�創傷,一切即刻被滿足。然而當痛苦消失,快樂也隨之失去張力,生命陷入無盡的空洞。這種無法轉化的虛無,在余華的《第七天》中被推至極致:亡靈無法安葬,只能無限漂泊,死亡不再是終點,而是無窮停滯。

正如 Ogden 重讀溫尼考特所言:人所害怕的崩潰,其實早已發生,只是尚未被經驗。末日並非爆炸性的毀滅,而是痛苦被封存、無法被夢與安置的凝結。唯有當這些痛苦逐漸能被經驗,新的開始才可能誕生。

講師:陳瑞慶(諮商心理師,臺灣精神分析學會會員)

主持人: 詹婉鈺

電影: 《超完美地獄》(The Bothersome Man,導演:楊斯・連恩,2006)

文本: 余華(2013)。《第七天》。麥田出版。

參考文獻:

Ogden, T. H. (2014). Fear of Breakdown and the Unlived Life. International Journal of Psychoanalysis, 95(2), 205–223.

🌕 場次七|9月19日

題目: Happy ending or Happy end?——青春末日的第三選項

青春經常具有兩個面向,一個是充滿希望與抱負,另一個是黯淡或反叛。2024年的《青春末世物語》,描繪高中生的叛逆念想、迷惘困惑依舊,不同的是有更加精密的電子監控裝置,監視器能精準判定你是比了中指還是叼了根菸。在高度科技化的世界,人們彷彿村上春樹筆下的《世界末日與冷酷異境》,是失去意義,成為大數據底下符號化和編碼化的存在。

Strozier(2002)表示核武器時代從根本上改變末日意識的性質。過去需要神的介入才能想像集體毀滅,現在人��類擁有自我毀滅的科學手段,「過去需要想像力才能思考集體死亡,現在則需要想像力(或麻木)才能不去思考它」。

《世界末日與冷酷異境》裡圖書館女孩說:「如果有心,走到哪裡都不會失去任何東西。這是真的嗎?」。或許對於依賴AI與日俱增的我們,都值得這麼問一問。

講師:蔡文瑞(臨床心理師,臺灣精神分析學會會員暨推薦治療師)

主持人: 陳建佑

電影: 《青春末世物語》(2024)

文本: 村上春樹(2018)。《世界末日與冷酷異境》(賴明珠譯)。時報出版。

參考文獻:

Strozier, C. B. (2002). Youth Violence and the Apocalyptic. American Journal of Psychoanalysis, 62:285–298.

🌕 場次八|10月17日

題目: 意料之外

或許,這世上並不存在末世的問題,有的只是對末世的恐懼。畢竟,在那真的到來之前,我完全沒辦法知道末日確實會是什麼。恐懼這種情緒,有時是找尋存在意義時不可以沒有的嚮導,有時卻又會從根本剝奪掉存在的意義。憑藉著對末世的恐懼而開始逃亡的我,說不定有一天會這麼逃啊逃地就逃進了末世當中。不過,在那之前,殘缺的心靈和軀體也只能一邊喧嘩地拼盡最後的氣力,一邊安靜地等待末世的降臨。

講師:周仁宇(兒童精神科醫師、西雅圖華盛頓大學人類學博士、國際精神分析學會(IPA)精神分析師)

主持人: 陳瑞慶

影片:一系列改編自諫山創漫��畫《進擊的巨人》的電視劇與電影

文本:韓麗珠(2025)。《裸山》。木馬文化。

參考文獻:

João Biehl (2005). VITA: Life in a Zone of Social Abandonment. University of California Press.

繁體中文版:葉佳怡 譯(2019)。《卡塔莉娜:關於生命療養院,以及人們如何被遺棄的故事》。左岸文化。

🌕 場次九|11月28日

題目: 不可以回頭:從洞穴到荒島的末日寓言

柏拉圖的洞穴寓言說明,真相的刺眼,回頭揭發甚至可能招致殺機。人對真相的恐懼,是誓不兩立的難題。《蒼蠅王》末日前的解脫狂歡,孩子們由遊戲滑向獵殺,從辯論走向逃亡,狂歡的背後接連為了對真相謀殺。

這股末日感,映照著迷你影集 Netflix《暴君養成指引》六個冷峻的篇章,這部黑色教科書教人類如何自掘墳墓,奔向沒有明天的未來。暴政不只是歷史的痕跡,更是潛在人類心智深處的狂喜。

反抗的縫隙,仍有人類學家James Scott 在《不受統治的藝術》《支配與抵抗的藝術》裡低喃,關於真相及極權;關於服從及抵抗,從來都在心智深處彼此纏鬥。

講師:陳瑞君(諮商心理師,臺灣精神分析學會推薦治療師,臺灣精神分析學會會員)

主持人: 陳建佑

文本: 威廉・戈爾丁(2021)。《蒼蠅王》(龔志成譯)。高寶出版社。

電影: 《暴君養成指引》(2021,Netflix 平台)。

文獻:

1.《不受統治的藝術:東南亞高地無政府主�義的歷史》(2025)。James C Scott著。許雅淑譯。衛城出版。

2.《支配與抵抗的藝術:潛藏在順服背後的底層政治,公開與隱藏文本的權力關係》(2024)。James C Scott著。黃楷君譯。麥田出版。

3.《The Pursuit of the Nazi Mind: Hitler, Hess, and the Analysts》(2012),Daniel Pick. Oxford University Press.

🌕 場次十|12月19日

題目: 在宇宙的盡頭遇到愛:精神分析的黑洞與量子糾纏

「不要輕柔地走進那良夜。憤怒吧,憤怒地反抗光明的消滅。」—— 狄倫‧湯瑪斯(Dylan Thomas),1947,《Do Not Go Gentle into That Good Night》

1911年,佛洛依德描繪史瑞伯大法官的末日幻想:當對外界的愛與投資崩塌,一切失去真實感,導致世界的不確定與瓦解。村上春樹《世界末日與冷酷異境》裡,形影分離的內在世界逐漸崩壞,孤立疏離與現實決裂,呼應了精神分析學家安德烈.格林所言「空白精神病」——心靈陷入無底黑洞,被「死亡母親」的負面力量佔據,生命如何得以延續?

在《星際效應》中,庫珀進入黑洞深處的五維空間,憑藉對女兒的愛與量子糾纏,帶回拯救地球的關鍵。那麼,面對精神末日,治療師是否也能在心智的黑洞裡,以愛與連結,與受困其中的病人相遇?

講師:葉怡寧(精神科專科醫師,國際精神分析學會精神分析師,臺灣精神分析學會會員)

主持人: 蔡文瑞

電影:星際效應(Interstellar),導演:諾蘭(Nolan, C.)。Paramount Pictures; Warner Bros. Pictures.(2014)

文本:世界末日與冷酷異境,村上春樹(Murakami, H.),賴明珠 譯,台北:時報出版。(2018)

參考文獻:

Green, A. (1975). The Analyst, Symbolization and Absence in the Analytic Setting (In Memory of D. W. Winnicott). International Journal of Psychoanalysis, 56(1), 1–22.

主辦單位

無境文化

- edition.utopie@gmail.com